2025湾区半导体产业生态博览会近日在深圳开展,北方华创等企业携新产品亮相。近年来,深圳半导体产业“补课式”突破,产业规模持续增长。其发展得益于“国资引领+市场化跟投”的双轮驱动路径,以及多层次、全周期的产业支持体系。深圳还通过构建生态,给订单、场景、资源,持续优化产业生态,正稳步打造具有全球影响力的产业创新高地。

每经记者|李蕾 任飞 每经编辑|彭水萍

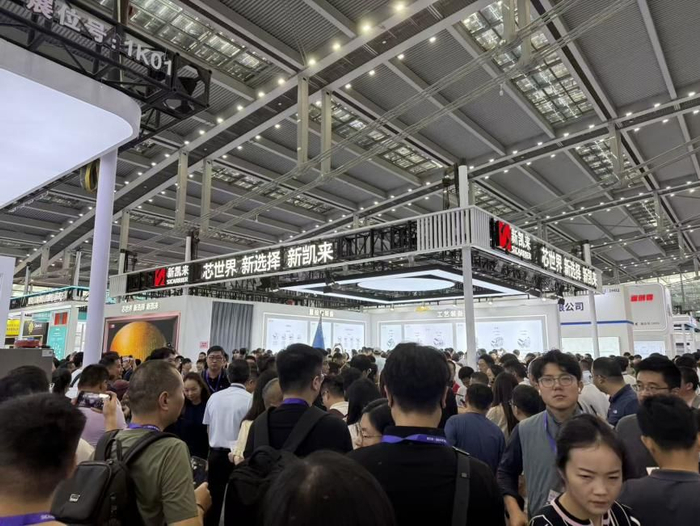

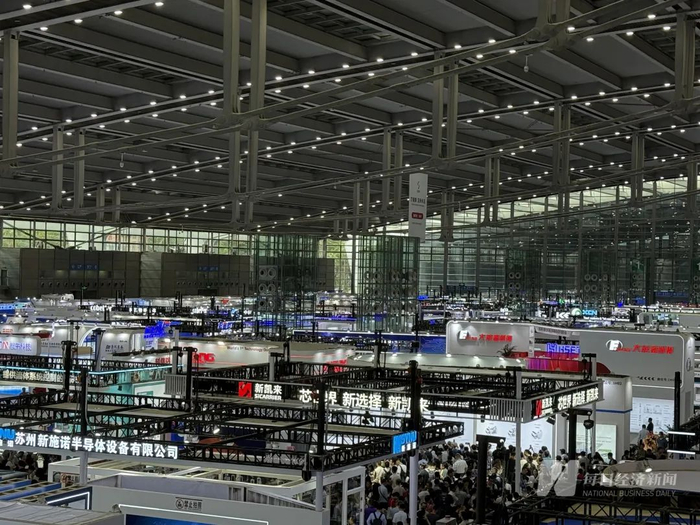

这几天,深圳会展中心人头攒动。

从全国各地乃至海外赶来的众多参展者,脚步匆匆却目标明确。有人围着展台洽谈订单、寻求合作,有人聚焦明星企业的新品,更有不少人带着期待,想亲眼见证这座代表国内领先水平的“半导体之城”,能交出怎样的前沿技术答卷。

如果说年初AI“六小龙”呼啸杭州,那么这个金秋十月一定属于深圳,属于大湾区和它的科技硬实力。

在聚光灯之外,一场更为深刻的变革正在悄然发生。从展台上硬核技术的集中亮相,到展台后资本力量的系统性布局,深圳半导体产业的突围,正越来越清晰地指向一条以“耐心资本”为基石、国资与市场化机构协同发力的路径。

究竟是怎样的资本生态,在支撑着这些本土创新力量破土而出?深圳又能否借此培育出属于自己的半导体“天团”?答案,或许就藏在湾区这片充满信念与长期主义的资本土壤中。

湾芯展“秀肌肉”:深圳半导体产业的高光时刻

这个十月,深圳会展中心内的科创热度比南国的秋日更显炽热。

10月15日,2025湾区半导体产业生态博览会(以下简称湾芯展)正式开展。展馆内人头攒动,不少参展商门口都排起长队,现场观众围绕着本土半导体新品的展台驻足交流。

其中,新凯来展台无疑是最火爆的一个,被人群层层包围,快门声与讨论声交织。该公司也不负众望,子公司万里眼带来的新一代超高速实时示波器,核心技术指标采集带宽打破了《瓦森纳协定》管制,标志着我国在高端电子测量仪器领域实现关键突破。

图片来源:每经记者 任飞 摄

图片来源:每经记者 任飞 摄不仅如此,北方华创、中微公司、拓荆科技等国内设备材料领域的中流砥柱悉数登场,华润微电子、汇川技术、阿里达摩院等一批本土行业龙头也携旗下新产品和技术成果密集亮相,狠狠地秀了一把深圳以及中国“芯”的实力。

今年以来,杭州依托活跃的民营资本与数字经济生态,培育出被称为“六小龙”的创新型科技企业,在科技圈出尽风头。彼时的深圳一度被贴上“失语”的标签而略显尴尬。

不过,随着此次湾芯展的进行,越来越多的行业人士开始相信,深圳半导体产业已经迎来了属于自己的高光时刻。那些在展会上首次亮相的本土创新产品,正悄然孕育着深圳半导体天团的雏形。

展会的热闹背后,是深圳半导体产业近几年来的“补课式”突破。作为深耕深圳20余年的投资人,东方富海董事长陈玮对此有着直观感受。他对《每日经济新闻》记者表示:“十年前投资机构几乎不投半导体,觉得不赚钱又费劲;但这五六年变化还是非常明显的,深圳已经实现了在先进制程上从相对落后到有竞争优势的追赶。”

相关数据也印证着这一变化:产业规模上,2024年深圳半导体与集成电路产业规模达2564亿元,同比增长26.8%;2025年上半年继续保持快速增长态势,产业规模达1424亿元,同比增长16.9%。产业结构上,深圳半导体与集成电路产业细分领域更均衡,在制造、封测、设备等细分领域,2024年规模均比2020年翻一番。

这一切迹象都表明,瞄准中国半导体集成电路产业高地这一目标,深圳正在打造全国集成电路产业的“第三极”。而在这背后,资本的支撑作用不可小觑,甚至可以说至关重要。

创投支持:“国资引领+市场化跟投”双轮驱动

本次湾芯展有一个备受行业和市场关注的环节,那就是深圳市半导体与集成电路基金一期(赛米产业投资基金)的正式揭牌。

这只总规模50亿元、由深圳两大国资巨头深重投和深创投下属公司担任管理人、主要投向半导体产业链的基金,正是深圳国资发挥“产业+资本”双平台优势、推动半导体产业链发展的直接体现。

图片来源:每经记者 李蕾 摄

图片来源:每经记者 李蕾 摄正如深重投总经理邱文所言,半导体与集成电路产业是一场关乎国运的长跑,投资半导体就是投资一个更加智慧强大的未来。它需要的不是追逐风口的短期资本,而是能与产业同频、与创新共振的长期资本、耐心资本、战略资本。

短短几句话,不仅道出了深圳国资对半导体产业的定位,也阐释了其对于“耐心资本”的理解。

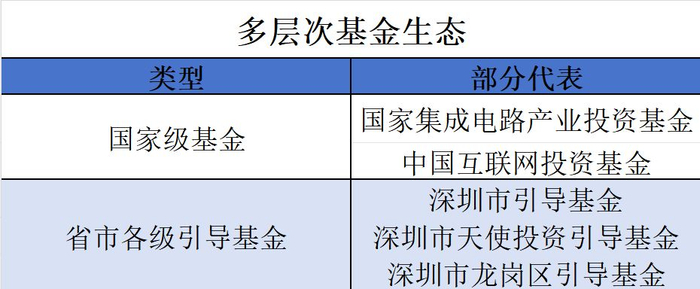

粗略来看,深圳有着丰富的多层次基金生态来支持半导体产业发展,可分为国家级引导基金和省市各级引导基金。另外,深圳市国资委下属平台数量众多、类型丰富,包括深重投(重大战略引领性产业投资功能性平台)、深创投(综合性投资平台)、深投控(国有资本投资)、深圳资本(国有资本运营)、鲲鹏资本(战略性基金管理平台)等。再加上省市级平台例如粤财投资、粤科金融集团等,这些机构或牵头或出资参与设立投向半导体产业的基金,或直接出手投资孵化项目,为行业突破和企业创新提供了充足的“弹药”。

以新凯来为例,其快速发展壮大的背后就是深圳市政府多年的持续发力,不仅提供了项目启动的第一笔资金,还通过国资机构整合社会资本,在关键零部件、设备等核心环节集中突破。在此背景下,虽然才成立短短四年,新凯来已经成长为撕开海外垄断的行业新星。这不禁让人感叹,在各地的产业投资版图里,深圳国资和合肥国资的眼光确实别具一格。

另一方面,与杭州依托阿里巴巴等数字经济和活跃民营资本形成的“雨林式”创投生态不同,深圳探索的是一条“国资引领+市场化跟投”的双轮驱动路径,陈玮将之概括为“双生态”发力。

举个例子,以深重投、深创投为代表的国资创投机构,虽以市场化方式运作,但承担着服务国家战略的功能,“在深圳‘24+8’产业链布局中,这些国有创投能精准对接政府的规划性投资,在光刻机、光刻胶、存储等关键环节提前布局,为产业筑牢基本盘”。

市场化创投机构则在早期项目挖掘中展现出不可替代的价值。陈玮介绍,深圳的市场化创投水平在全国处于领先地位,这些机构通过市场化机制筛选项目,聚焦半导体、人工智能材料、存储等细分赛道,“现在行业内熟知的江波龙、佰维等存储企业,都不是规划的结果,而是市场化创投找出来的项目。”

基石资本董事长张维也对记者透露,在投资策略方面,深圳聚焦硬科技领域,鼓励投早、投小、投长期,已设立千亿级政府投资基金,构筑覆盖天使期、早中期到成熟期的全生命周期接续投资体系,强化产业链投资,引导社会资本协同。

他同时介绍,在运作机制方面,坚持市场化运作机制有很好的保障,同时支持风险共担与收益让利机制,最高让利比例可达100%。在投后管理与服务机制方面,也在打造“构建资金+资源”双轮驱动体系,除资金支持外,还为企业提供技术对接、市场拓展、产业链上下游协同、管理赋能等增值服务。在退出机制方面,深圳突破传统IPO依赖,探索并购重组、产业链整合退出、份额转让、S基金接续、资产证券化、REITs化退出等创新路径。

围绕半导体产业链布局,深圳通过国资平台牵头设立产业基金、引入市场化机构参与等方式,构建起多层次、全周期的产业支持体系,为培育半导体“天团”筑起了坚实的资本基石。

构建生态:不仅给钱,还要给订单、给场景、给资源

事实上,对于国产半导体产业而言,投资机构除了“出钱”,更重要的是战略协同、资源嫁接与生态共建。哪怕是在湾芯展上,“生态”二字也是除了明星公司和新技术之外,被大家提及频率最高的词汇。

以此次展会为例,在德聚投资副总裁叶葳看来,会展作为连接供需、技术、政策、资本的综合性平台,其基本功能并非静态的展销,而是在高密度要素汇聚中持续产生聚合与放大效应。

例如,在投资端,本次展会除了参展商和观众,还有大量游走在各展台的投资机构代表,叶葳也是其中一员。记者在与他交流时发现,企业的主营业务并不是他们这些投资机构关注的重点,了解参与融资的具体机会才是其真实意图。

“其实,很多参展公司的实力在业内都知道,但并非所有的机构都能参与他们的投资,从先期了解来看,让渡股权的条件较为苛刻。”叶葳表示,科创型企业当中,特别是半导体企业的估值上限很高,特别是国产替代背景下,未来产值的前景很可观,所以,能够找到合适的资方最关键。

再比如,在促成订单方面,深圳国资机构甚至会将晶圆厂等核心采购方“点对点”接到湾芯展现场,让供需双方无需隔空对接,在展会现场就能高效洽谈合作。这在其他展会上是十分少见的,这种精准赋能也让产业生态更具活力。

图片来源:每经记者 黄婉银 摄

图片来源:每经记者 黄婉银 摄而这些,只是深圳国资构建半导体产业生态链、促进全产业链协同发展的一个缩影。

在陈玮看来,深圳发展半导体行业,最大的优势在于雄厚的产业支撑与场景优势,这些都是“生态”建设的一部分。

具体来说,大量高新技术企业的聚集,让深圳拥有了完整的半导体产业链和丰富的应用场景,一些龙头企业不仅能提供技术人才储备,其一线市场还能为设备提供快速验证与迭代的条件,“任何新设备落地后,都能通过相关场景快速试错、优化,这种‘应用反哺技术’的模式,是深圳独有的优势。”

张维总结称,深圳的成功之处在于形成了资金资本密集、人才技术密集、大型科技企业生态密集的“铁三角”,并在这三个方面实现了互相涵养、自我循环、自我推动的状态。

他进一步分析称,大型科技企业形成产业链聚集与协同,以及技术与人才外溢,人才在资金和风险投资的支持下创业,产业链配套协作的成熟又反过来为创业成功提供了关键支撑。因此,培育成熟的湾区半导体生态,也需借鉴这一逻辑,打造“有为政府、卓越企业家、创新资本”的“三螺旋”结构,在半导体领域构建和强化上述“铁三角”。

得益于政策、资金、人才、平台等方面的协同发力,深圳市半导体与集成电路产业生态持续优化,产业发展成效显著,正朝着加快打造具有全球重要影响力的产业创新发展高地而稳步迈进。

如何破局:多点连通,打造半导体“天团”

在集成电路业内流行着一句话:“全球60%的芯片销往中国,而中国60%的芯片消耗在珠三角/粤港澳大湾区。”在全球半导体产业的宏大版图中,粤港澳大湾区正崭露头角,成为不可忽视的关键力量。

而从全球经验来看,半导体领先地区的发展,无不以产业链核心企业为关键引擎。例如,美国的仙童半导体不仅为半导体产业培育了最早一批核心人才,更直接衍生出英特尔、AMD等在产业发展史上具有重要影响的企业;中国台湾地区的台积电确立了晶圆代工模式,推动了半导体产业垂直分工结构形态的形成,大幅降低了初创企业的进入门槛,进而带动了设计、材料、设备、制造、封测等全产业链环节的蓬勃发展。

面向未来,深圳有望持续发挥芯片半导体产业技术、资金资源优势,强化“链主”储备。

对此,基石资本董事长张维建议,从政府和企业的角度,要充分发挥大型科技企业的产业链带动作用,以“链主”带全局,攻坚核心环节。

一方面,要充分激活现有优势。依托华为、大疆等“链主”企业的产业号召力与资金、技术积淀,重点攻坚半导体设备及零部件、关键材料、仪器仪表、EDA等底层基础环节,聚焦先进封装、特色工艺等“卡脖子”技术领域实现突破,推动产业链供应链自主可控。

另一方面,要持续强化“链主”储备。既要招引全球顶尖半导体企业落地,更要重点发掘和培育湾区本土的半导体“链主”,加强生态核心力量。

从一个更加宏观的视角来看,近年来在全球目光聚焦本次中国科技突破之际,粤港澳大湾区的经济地理也悄然发生演进,最鲜明的就是广东科创地理的特色名片,如机器人热土深圳、智驾高地广州、工业4.0示范地佛山以及新材料重镇东莞等。

公开数据统计显示,截至2024年,深圳南山区、广州黄埔区、佛山顺德区、东莞松山湖高新区,堪称广东科创“四小虎”。四大城区GDP总量突破1.9万亿元,拥有超1.3万家高新技术企业,近500家上市公司。四大城区平均全社会研发投入占GDP的比重超过以色列全国平均水平。

可以说,半导体产业的发展热潮正在成为湾区经济的新引擎,也使得湾区经济的互补效应更强。以深圳为例,正构筑起新的“铁三角”优势,联动湾区资源,走向世界。

那么回到最初那个问题:未来深圳能否捧出一个半导体“天团”?我们想,答案已然明晰。

封面图片来源:每经记者 任飞 摄

责任编辑:刘光博

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏